Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – (25/12/2035)

“Saya mencoba memberi ruang analisis menggunakan Artificial Inteligent (AI) terhadap naskah yang saya susun. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perpektif deep research agar naskah film pendek ini dapat disempurnakan naskah menjadi karya sinematografi ”. (Jun Latif)

Karya naskah sinematik pendek berjudul NATANG merupakan sebuah artefak budaya yang melampaui sekadar narasi visual; ia adalah sebuah dokumentasi etnografis yang menangkap ketegangan antara dunia material dan metafisika dalam masyarakat Tau Samawa (Sumbawa). Melalui eksplorasi mitos Natang, naskah ini membedah bagaimana struktur sosial, tanggung jawab garis keturunan, dan sistem kepercayaan sinkretik bekerja dalam harmoni yang rapuh. Fenomena Natang didefinisikan sebagai hilangnya kendali diri akibat pengaruh kekuatan astral, yang muncul secara spesifik ketika terdapat syarat-syarat ritual yang tidak terpenuhi dalam prosesi transisi kehidupan, seperti khitanan atau pernikahan. Dalam laporan ini, kita akan menganalisis secara mendalam setiap elemen naskah, mengintegrasikannya dengan data riset mengenai adat istiadat Sumbawa, serta mengeksplorasi implikasi sosiopolitik dan spiritual dari tradisi yang digambarkan.

Struktur Sosial dan Geografi Budaya Desa Poto

Latar tempat yang dipilih yakni Desa Poto, bukanlah sebuah kebetulan geografis. Desa Poto secara historis dikenal sebagai pusat pelestarian budaya di Sumbawa, di mana arsitektur rumah panggung dan kesenian tradisional seperti Ratib masih terjaga dengan autentik. Drone shoot yang direncanakan pada pembukaan film bertujuan untuk memberikan konteks spasial tentang bagaimana masyarakat agraris ini hidup dalam keteraturan yang sangat dipengaruhi oleh ritme alam dan tradisi.1 Visualisasi aktivitas pagi hari di Desa Poto membangun premis bahwa sebelum konflik metafisika muncul, ada tatanan sosial yang stabil dan fungsional.

Kehidupan di Desa Poto mencerminkan sistem sosial yang kolektif, di mana setiap individu terikat pada norma-norma komunitas yang ketat. Kesenian Ratib yang dilakukan oleh anak-anak di rumah Haji Dao menunjukkan adanya transmisi pengetahuan budaya dari generasi tua ke generasi muda sejak dini.2 Pendidikan informal ini sangat penting karena dalam masyarakat Sumbawa, pemahaman tentang “adat” bukanlah sekadar pengetahuan teoretis, melainkan praktik hidup yang menentukan keselamatan kolektif.

Dialektika Komunikasi: Antara Modernitas dan Adat

Naskah film ini memperlihatkan sebuah kontradiksi menarik pada bagian awal, di mana Tenri (24 tahun) dan Hamid (25 tahun) menggunakan teknologi telepon untuk berkoordinasi mengenai lamaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah bagian dari masyarakat tradisional, mereka tetap mengadopsi elemen modernitas dalam interaksi pribadi mereka. Namun, begitu narasi beralih ke ruang publik dan keluarga, teknologi segera digantikan oleh protokol komunikasi tradisional yang sangat formal.

Dalam Scene 2, penggunaan Basa Samawa (Bahasa Sumbawa) memberikan kedalaman linguistik yang esensial. Kalimat Tenri, “Abang lema mo sia datang temung ina ke maming” (Abang, datanglah segera untuk bertemu ibu dan ayah), bukan sekadar undangan, melainkan sinyal dimulainya rangkaian ritual yang akan melibatkan seluruh klan. Respon Hamid yang antusias (“Yes!”) setelah menutup telepon menunjukkan aspirasi individu, namun ketegangan yang ia rasakan saat berada di hadapan orang tuanya di Scene 3 mengonfirmasi bahwa dalam budaya Sumbawa, keinginan individu selalu berada di bawah bayang-bayang persetujuan keluarga besar.

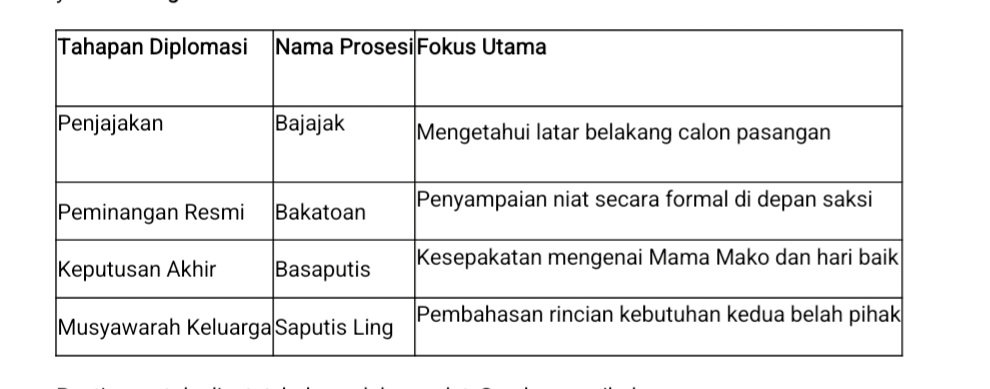

Proses komunikasi ini merupakan bagian dari tahap awal pernikahan yang disebut Bajajak atau Bejajag. Meskipun dalam konteks modern proses ini sering kali telah didahului oleh fase “Remanjeng” (pacaran), formalitas ritual tetap menjadi fondasi yang mutlak.1 Tanpa adanya keterlibatan resmi dari pihak keluarga laki-laki yang mendatangi keluarga perempuan, hubungan tersebut dianggap tidak memiliki akar sosial yang sah di mata masyarakat.

Bakatoan dan Basaputis: Konsensus dan Negosiasi Ritual

Pertemuan antara keluarga Hamid dan Haji Dao (Haji Ibrahim) di Scene 4 menggambarkan pentingnya peran mediator dalam masyarakat Sumbawa. Haji Dao digambarkan sebagai sosok yang berwibawa, memegang tasbih, dan berzikir, yang melambangkan sintesis sempurna antara otoritas agama Islam dan otoritas adat. Penyerahan tembakau dan daun lontar oleh Nde Jafar kepada Haji Dao adalah simbol penghormatan yang mendalam, sebuah kode etik yang menunjukkan bahwa tamu datang dengan niat baik dan siap untuk mengikuti arahan tetua adat.

Diskusi yang terjadi adalah bagian dari fase Bakatoan (melamar) dan Basaputis (memutuskan). Di sinilah “Mama Mako” atau rincian biaya dan syarat-syarat ritual ditentukan.1 Istilah “Basaputes” berarti memutus atau menyelesaikan segala bentuk negosiasi sehingga tidak ada lagi keraguan di masa mendatang. Haji Dao mengingatkan pentingnya “garis bakenang adat” (garis yang diingat secara adat) dan bahwa tidak ada satu pun syarat yang boleh dilupakan agar acara berjalan lancar. Peringatan ini merupakan foreshadowing atau pertanda akan terjadinya konflik utama dalam film, yaitu Natang.

Penting untuk dicatat bahwa dalam adat Sumbawa, pihak perempuan memegang peran sentral sebagai pelaksana upacara, sehingga pihak laki-laki memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh “Soan lemar” yang diminta sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi dan sosial. Hal ini menciptakan keseimbangan kekuasaan di mana kehormatan keluarga perempuan dijaga melalui pemenuhan syarat-syarat yang telah disepakati.

“Ete Leng Pangantan Swai” dan Kehormatan Wanita Samawa

Salah satu bagian paling menyentuh dalam naskah adalah Scene 5, yang menggambarkan prosesi Ete Leng Pangantan Swai. Tradisi ini adalah momen di mana suara hati mempelai wanita didengarkan secara langsung sebelum ia melangkah ke jenjang pernikahan. Dalam masyarakat yang sering dianggap patriarkal, Ete Leng memberikan ruang bagi subjek perempuan untuk menyatakan kesediaannya secara sukarela, yang merupakan syarat sah baik dalam agama Islam maupun adat Sumbawa.

Tenri duduk di atas kain putih, mengenakan mukenah dalam keadaan suci, yang melambangkan kesucian dan kesiapan mental. Kehadiran Bu Nyai Siti (istri Haji Dao) sebagai pembawa amanat menunjukkan adanya jalur komunikasi khusus antar-perempuan dalam struktur ritual ini. Air mata yang menitik dari mata Tenri bukanlah tanda kesedihan, melainkan manifestasi dari emosi yang mendalam—sebuah campuran antara rasa takut akan tanggung jawab baru dan kebahagiaan karena keinginannya untuk bersatu dengan Hamid dihormati oleh keluarga. Prosesi ini memastikan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah transaksi antar-keluarga, tetapi juga sebuah persatuan yang didasarkan pada kerelaan hati.

Simbolisme Rantok dan Bagonteng: Musik sebagai Penanda Sosial

Scene 6 dan 7 memperkenalkan elemen audio-visual yang sangat kuat dalam tradisi Sumbawa, yaitu Bagonteng. Aktivitas memukul Rantok (alat penumbuk padi) oleh enam orang ibu bukan sekadar pekerjaan rumah tangga, melainkan sebuah pertunjukan seni perkusi yang berfungsi sebagai pengumuman publik. Suara Rantok yang ritmis memberitahu seluruh penduduk desa bahwa sebuah hajatan besar akan segera terjadi.

Secara sosiologis, Bagonteng adalah bentuk komunikasi massa tradisional. Tetangga seperti Salma dan Jawe yang mendengar suara tersebut segera bereaksi, menunjukkan bahwa pernikahan seorang warga adalah urusan kolektif desa. Rantok juga memiliki dimensi emosional; sering dikatakan bahwa suara Rantok adalah pengiring bagi “tangisan” gadis yang akan meninggalkan masa remajanya.6 Dalam konteks metafisika, suara-suara ritmis ini juga diyakini dapat menciptakan suasana yang harmonis dan mengusir energi negatif dari lingkungan sekitar rumah pengantin.

Barodak Rapancar: Sakralitas Purifikasi

Memasuki Babak II, naskah fokus pada ritual Barodak Rapancar di Scene 8. Ini adalah fase kritis di mana pengantin mengalami pembersihan fisik dan spiritual sebelum akad nikah. Ina Odak, sebagai spesialis ritual, memegang peran kunci dalam mencampur dan mengoleskan “Odak” (lulur tradisional). Bahan-bahan yang digunakan dalam Odak bukan hanya bertujuan untuk menghaluskan kulit, tetapi memiliki makna filosofis yang mendalam tentang keikhlasan dan kesucian hati.

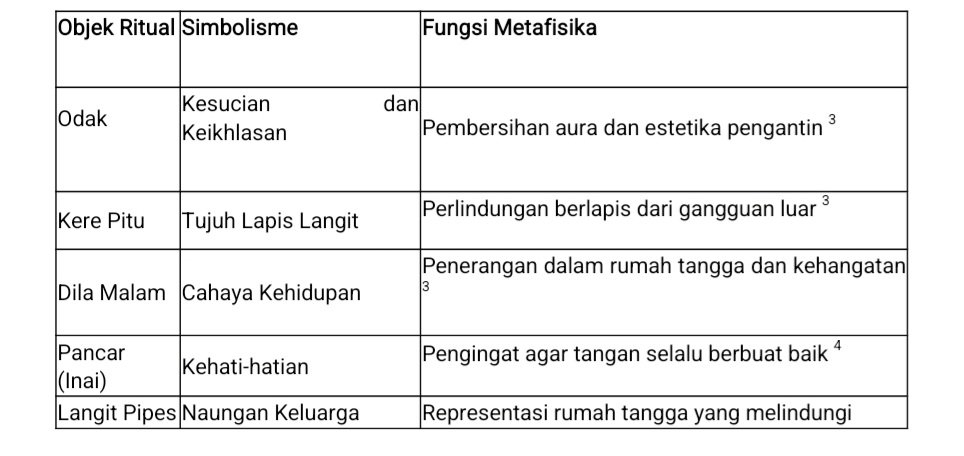

Penelitian menunjukkan bahwa ramuan Odak terdiri dari unsur-unsur alamiah yang kompleks. Penggunaan 44 jenis bunga, beras yang direndam, dan kulit kayu tertentu melambangkan kekayaan alam Sumbawa dan harapan akan keberlanjutan hidup yang harum dan bersih. Selain itu, terdapat properti ritual yang sangat spesifik yang disebutkan dalam naskah, seperti Langit Pipes (plafon kain), Kere Pitu (kain tujuh lapis), keris, dan Dila Malam (lampu jarak).

Prosesi ini biasanya diiringi oleh musik Gong Genang dan lantunan Asrakal, yang menciptakan suasana transenden. Namun harmoni ini pecah ketika Tenri tiba-tiba mengalami kejang dan mata melotot. Ini adalah manifestasi fisik dari Natang. Kehadiran Nenek Tua yang melakukan tarian mistis memberikan interpretasi langsung terhadap kejadian tersebut: ritual tersebut tidak sempurna (“nongka genap daru reka”).

Ontologi Natang: Gangguan Astral dan Sanksi Tradisi

Fenomena Natang dapat dianalisis sebagai sebuah “sanksi metafisika” yang muncul akibat pengabaian terhadap tradisi garis keturunan. Dalam masyarakat Sumbawa, keyakinan akan kehadiran roh leluhur yang mengawasi kehidupan keturunannya masih sangat kuat. Ritual bukan hanya sekadar seremoni sosial, melainkan sebuah kontrak dengan dunia gaib untuk memastikan keselamatan dan keberkahan.

Ketika Tenri mengalami Natang, ia kehilangan agensinya sebagai individu dan menjadi medium bagi ketidakpuasan astral. Hilangnya Tenri dari kamarnya dan kemunculannya di loteng rumah panggung (Scene 9 dan 10) secara simbolis menunjukkan perpindahan dari ruang manusia yang teratur ke ruang liminal yang dikuasai oleh kekuatan lain. Bau menyan dan asap tipis yang dirasakan oleh Nde Sale mengonfirmasi bahwa ini bukanlah gangguan medis biasa, melainkan sebuah peristiwa spiritual yang memerlukan penanganan khusus dari Haji Dao sebagai seorang Sandro.

Analisis mendalam terhadap naskah mengungkapkan bahwa Natang terjadi karena adanya properti yang tertinggal, yaitu “Keris Pamilin Papin” milik kakek Tenri. Dalam tradisi Sumbawa, keris bukan hanya senjata, melainkan simbol otoritas garis keturunan dan pelindung spiritual. Kegagalan untuk mengikutsertakan keris ini dalam prosesi Barodak dianggap sebagai bentuk rasa tidak hormat kepada para pendahulu, yang kemudian bermanifestasi dalam bentuk gangguan terhadap calon pengantin.

Arsitektur Spiritual: Ruang Loteng dan Komunikasi Gaib

Loteng rumah panggung dalam masyarakat Sumbawa sering kali dianggap sebagai ruang yang paling sakral atau paling “dingin,” tempat di mana benda-benda pusaka disimpan. Dalam Scene 11, loteng menjadi medan tempur spiritual. Tangga yang bergerak sendiri adalah manifestasi fisik dari penolakan kekuatan astral terhadap kehadiran orang-orang yang belum menebus kesalahan ritual mereka.

Haji Dao menggunakan pendekatan dualistik dalam menangani Natang. Di satu sisi, ia membacakan Ayat Kursi, yang menunjukkan otoritas Islam dalam menundukkan kekuatan jahat. Di sisi lain, ia menggunakan “Bête Loto Kuning” (beras kuning) dan “Basaketa” (doa/mantra tradisional) untuk berkomunikasi dengan entitas tersebut secara adat. Beras kuning dalam budaya Nusantara selalu dikaitkan dengan royalti, kemuliaan, dan instrumen untuk memanggil atau menenangkan roh.

Proses penyembuhan Tenri melibatkan pengakuan kolektif dari orang tua. Pernyataan Ina Bese, “Mu mole mo anak…tu jangi mu sangkenang keris ka pamilin papin mu!” (Pulanglah anakku… kami berjanji akan menyertakan keris peninggalan kakekmu!), adalah momen krusial. Dalam sistem kepercayaan Sumbawa, “Jangi” (janji) kepada kekuatan astral memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Begitu janji tersebut diucapkan oleh orang tua yang memiliki otoritas darah atas Tenri, kekuatan Natang melepaskan cengkeramannya.

Analisis Komparatif: Samawa dan Kepercayaan Regional

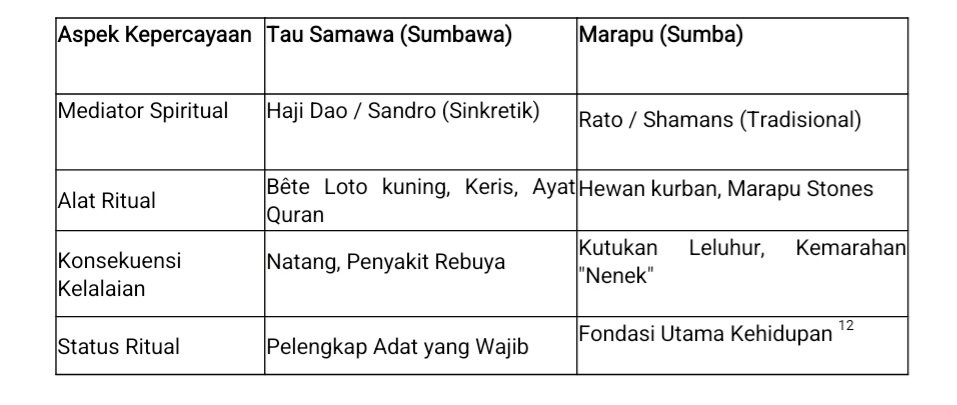

Meskipun naskah ini berfokus pada masyarakat Samawa, penting untuk membandingkannya dengan sistem kepercayaan tetangga, seperti Marapu di Sumba, untuk memahami kekhasan Natang. Di Sumba, kepercayaan Marapu sangat menekankan pada pemujaan arwah leluhur sebagai media perantara dengan Tuhan.11 Dalam tradisi Marapu, kegagalan memenuhi syarat ritual juga berakibat pada “mala petaka” atau kutukan.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada bagaimana masyarakat Samawa mengintegrasikan Islam ke dalam folklor mereka. Jika dalam Marapu ritual tetap murni bersifat animistik, dalam naskah Jun Latif, Haji Dao menggunakan zikir dan tasbih sebagai alat utama. Natang dalam masyarakat Sumbawa dipandang sebagai “gangguan” yang harus diselaraskan kembali melalui aturan adat yang tidak bertentangan dengan tauhid, namun tetap menghormati eksistensi dimensi astral yang telah diakui sejak zaman pra-Islam.

Estetika dan Dramaturgi dalam Film NATANG

Sebagai sebuah naskah film, NATANG memiliki struktur dramaturgi yang solid. Babak I membangun “normalitas” yang diwarnai oleh keindahan tradisi. Babak II menghancurkan normalitas tersebut melalui interupsi supranatural. Babak III memberikan resolusi melalui rekonsiliasi antara manusia, tradisi, dan spiritualitas.

Penggunaan elemen sensorik seperti suara “Badede” (nyanyian mistis) dan rintihan dari loteng menambah dimensi horor psikologis yang efektif. Badede bukan sekadar nyanyian, melainkan bentuk komunikasi spiritual yang sering digunakan untuk menidurkan atau menenangkan subjek dalam kondisi trans. Dengan memasukkan unsur ini, Jun Latif berhasil menangkap “aura” Sumbawa yang autentik—sebuah tempat di mana batas antara yang nyata dan yang gaib sangatlah tipis.

Pesan moral yang disampaikan melalui karakter Haji Dao, “Hamid! Mu pati leng ke pati pajatu anak!” (Hamid! Patuhilah aturan dengan penuh kesadaran, nak!), menggarisbawahi tema sentral tentang kepatuhan. Film ini bukan hanya tentang pengusiran setan, tetapi tentang restorasi ketertiban sosial dan penghormatan terhadap sejarah keluarga.

Simbolisme Benda Pusaka dalam Resolusi Konflik

Resolusi konflik dalam NATANG dicapai melalui identifikasi terhadap benda yang hilang, yaitu Keris. Dalam riset mengenai tradisi Barodak, Keris sering kali diletakkan di bawah “Galang” (bantal) atau dipegang oleh pengantin laki-laki sebagai simbol maskulinitas dan perlindungan. Kegagalan menyertakan Keris peninggalan dalam prosesi melambangkan ketidakhadiran perlindungan dari garis keturunan di ruang sakral perempuan selama masa transisi.

Ina Bese membisikkan janji tersebut ke telinga Tenri, yang menunjukkan bahwa pemulihan kesadaran dimulai dari pengakuan terhadap akar identitas. Penggunaan air untuk membasuh wajah Tenri setelah siuman juga merupakan simbol pembersihan sisa-sisa energi astral yang menempel pada tubuhnya. Kembalinya kesadaran Tenri ditandai dengan pertanyaan polosnya tentang mengapa suasananya begitu ramai, yang menunjukkan fenomena amnesia disosiatif yang sering menyertai kasus kesurupan budaya.

Implikasi Budaya dan Masa Depan Tradisi Samawa

Naskah NATANG karya Jun Latif memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana masyarakat Sumbawa modern terus menegosiasikan identitas mereka. Di satu sisi, mereka adalah Muslim yang taat; di sisi lain, mereka adalah pewaris tradisi kuno yang menuntut penghormatan terhadap kekuatan astral. Fenomena Natang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa di tengah arus modernitas yang deras, “syarat-syarat” leluhur tidak dilupakan.

Laporan ini menunjukkan bahwa setiap elemen dalam naskah—mulai dari Rantok, Barodak, hingga loteng rumah panggung—memiliki dasar referensi yang kuat dalam realitas etnografis masyarakat Samawa. Film ini, jika diproduksi dengan memperhatikan detail-detail ritual yang disebutkan, akan menjadi sebuah karya yang sangat berharga dalam mempromosikan kekayaan budaya Nusa Tenggara Barat ke tingkat internasional.

Pada akhirnya, NATANG mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang penyatuan dua individu di depan penghulu, melainkan sebuah integrasi kosmik yang melibatkan seluruh silsilah keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kesuksesan sebuah transisi hidup bergantung pada kemampuan kita untuk mengingat dan menghormati “syarat-syarat” yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita, karena dalam pandangan Tau Samawa, keselamatan kita hari ini adalah hasil dari harmoni kita dengan masa lalu.

Dengan berakhirnya konflik melalui kembalinya senyuman antara Tenri dan Hamid, naskah ini menutup narasinya dengan pesan harapan. Bahwa meskipun kekuatan astral dapat mengganggu, kekuatan doa, komitmen keluarga, dan kesetiaan pada adat akan selalu mampu mengembalikan keseimbangan. Tradisi Sumbawa, dengan segala kompleksitas dan misterinya, tetap menjadi kompas yang memandu masyarakatnya dalam mengarungi tantangan zaman.

Semoga ada funding yang mau mensupport biaya produksi. Rajasua Production Desember 2025